他以文科教授身份当选中国科学院院士,曾带着

曾有这样一位先生,数十载呕心沥血,终一生躬行求真,于《禹贡》发轫,绘《图集》三秩,一套舆图纵览九州山川,悠悠长水泽被桃李三千。

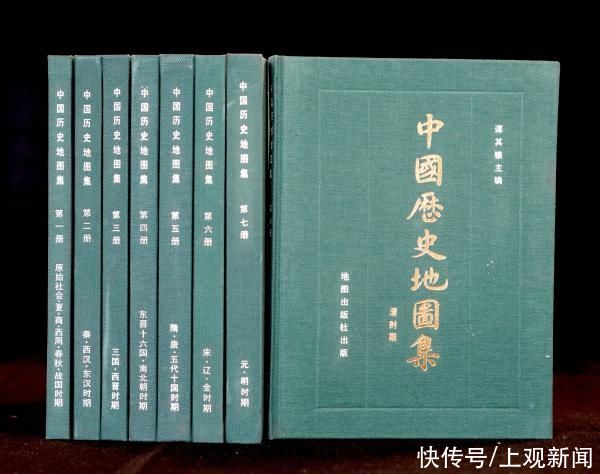

他就是谭其骧,中国历史地理学的主要奠基人和开拓者,他主编的《中国历史地图集》被公认为是新中国社会科学最重大的两项成果之一。

今年是我国著名历史地理学家、中国科学院院士、复旦大学教授谭其骧诞辰110周年。这位以文科教授身份当选中国科学院院士的大家,留下这样四句话,振聋发聩——

“我们受帝国主义者的压迫真够受了……”

推开光华楼西主楼2101室的门,书香扑鼻而来。几排木制书架,放置了不少“大部头”。随手翻开一本,纸张泛黄,天头地脚密密麻麻的批注却清晰可辨。

这里是谭其骧文库。2003年,谭其骧的家属将其生前藏书捐给复旦,收藏于此。文库共藏线装书660余种4880册,平装书3200余册,杂志近1000册,其他各类文献资料等664宗,这里面就包括谭其骧常用的《历代舆地图》《水经注笺》等古代地理类文献。

陆侃如编纂的《屈原》,是目前所发现的谭先生最早的一本藏书。翻开封面,一行小字映入眼帘:谭其骧 一九二八。

这一年,谭其骧迎来人生中重要的转折点——他决心投身史学,写下这段话:“其骧十五以前浑浑噩噩,十六十七献身革命,十八而志于学,从今而后,矢志不移。”

生于1911年的谭其骧,曾有过一段短暂的革命时光——1926年,受进步思潮影响,心向革命,他考入由共产党人创办的上海大学,并参加共青团,经常跟随组织上街发传单、演讲。上海工人第三次武装起义时,他带着手枪随一位指挥员上前线。“四一二事变”后,上海大学被封,他被国民党宪兵关押,因查无证据被保释出狱。他千方百计找不到组织,短暂的革命生活被迫画上了句号。

后来,谭其骧来到暨南大学,先进中文系又转外文系。然而,谭其骧觉得自己形象思维能力有限,却长于逻辑推理,正适合研究历史,因而转入了新开设的历史社会系。1930年,谭其骧在潘光旦教授的指导下完成本科毕业论文《中国移民史要》。同年9月,他来到燕京大学研究院,师从顾颉刚,对历史地理产生浓厚兴趣。勤勉而又有天赋的谭其骧,很快在学界声名鹊起。

后来,谭其骧先生弟子、复旦大学资深特聘教授葛剑雄曾问老师:“如果当时找到了组织,是否继续要革命?”

谭其骧答:“当然。”

又问:“面对白色恐怖,您不害怕吗?”

答:“我当时一点也没有想过。”

与革命擦肩而过、转而投身学术的谭其骧,并未忘记救亡图存的历史责任。1934年,谭其骧与其师顾颉刚共同创办了一个专门研究中国沿革地理为宗旨的“禹贡学会”,以我国最早一篇系统描述全国自然、人文地理的著作——《禹贡》作为名称;并决定创办《禹贡》半月刊,作为学会的机关刊物。发刊词中,谭其骧写道:“我们受帝国主义者的压迫真够受了……大家希望有一部《中国通史》出来,好看看我们民族的成分究竟怎样,到底有哪些地方是应当归我们的。”

“历史好比演剧,地理就是舞台;如果找不到舞台,哪里看得到戏剧!”

早在创办《禹贡》半月刊时,谭其骧就有编制一部规模较大、内容详赡的中国地理沿革图的愿望。他感慨:“历史好比演剧,地理就是舞台;如果找不到舞台,哪里看得到戏剧!”

新中国成立后,谭其骧中断近二十年的历史地图之梦,终于有了实现的可能。1954年,毛泽东主席与著名历史学家吴晗谈及标点整理《资治通鉴》时说,读历史不能没有一部历史地图放在手边,以便随时查看历史地名的方位。吴晗向毛主席推荐谭其骧重编改绘清末杨守敬的《历代舆地图》(以下简称“杨图”)。1955年,谭其骧欣然应命赴北京,从此,将自己全部精力和学识贡献于这项艰巨任务。

除了参与具体编纂和审校工作,谭其骧在编图过程中最重要的一项贡献,便是确定了中国历史地理研究的空间范围。他指出,我们伟大祖国是各族人民共同缔造的,各少数民族在各个历史时期建立的政权,都是中国的一部分。

1974年,《图集》内部本初稿完成,1984 年起《图集》公开本出版。这部编纂历时30年的空前巨著共8 册、20 个图组、304 幅地图,收录了清代以前可考证的约7 万余地名。《图集》以其内容之完备、考订之精审、绘制之准确,赢得了国内外学术界的高度评价,是中国历史地理学最为重大的一项成果,对今天的生态环境、防灾减灾、国土整治、经济开发等,仍发挥着重要的基础性作用。

Copyright © 2021 《社会科学战线》杂志社 版权所有 Power by DedeCms